EDUCATION

实践教学展示

PRACTICAL

DIGITAL数字

SPACE空间

PERFORMANCE展演

上海外国语大学艺术与传媒学院

实践教学成果展示

授课教师:李嫄嫄吕晓艺

上海外国语大学贤达经济人文学院作为应用型高等教育院校,始终走在办学改革的前沿。当前,随着数字技术与媒介的不断革新,作为上外贤达艺术与传媒学院“数字展演”方向的的教师,我们做出大胆的尝试,通过数字影像、舞美设计以及戏剧影视表演艺术中的动作创作作为教学内容的融合,探讨一种较为新式的、融合型的实践课程。以下是本学期的数字空间展演的课程内容介绍和作品的展示。

在数字光线教研中心的支持下,本课程部分作品将与MANA新媒体艺术平台进行合作,于2024年5月9日在thepoint空间进行展演。这次活动不仅是一次展示老师和学生共创作品的舞台,也是一次贤达数媒学子实践理论知识、提高自己专业能力的完美机会。

演出时间|Time

2024年5月9日19:30

演出地点|Place

上海市徐汇区现代物流大厦14Fthepoint空间

1

课程内容介绍

本课程以世界名画作为基础;依托数字媒体艺术舞台美术设计的呈现方式,加以戏剧影视表演中以动作为主的表演方式,创作紧跟时代潮流的数字空间展演作品。并借助镜头语言、光影、后期制作等方式,完成空间展演作品的影视化拍摄。

2

授课教师介绍

李嫄嫄

表演、导演及剧本创作指导教师

吕晓艺

数字媒体、舞台美术及导演指导教师

01

《第一人称》

灵感来源于挪威画家爱德华·蒙克1893年创作的绘画作品《呐喊》。根据《呐喊》的创作背景,并紧跟当下大学生关注较多的“心理健康”的话题,创作出了具有现实意义的,探讨“内心世界和人格分裂”的故事。

02

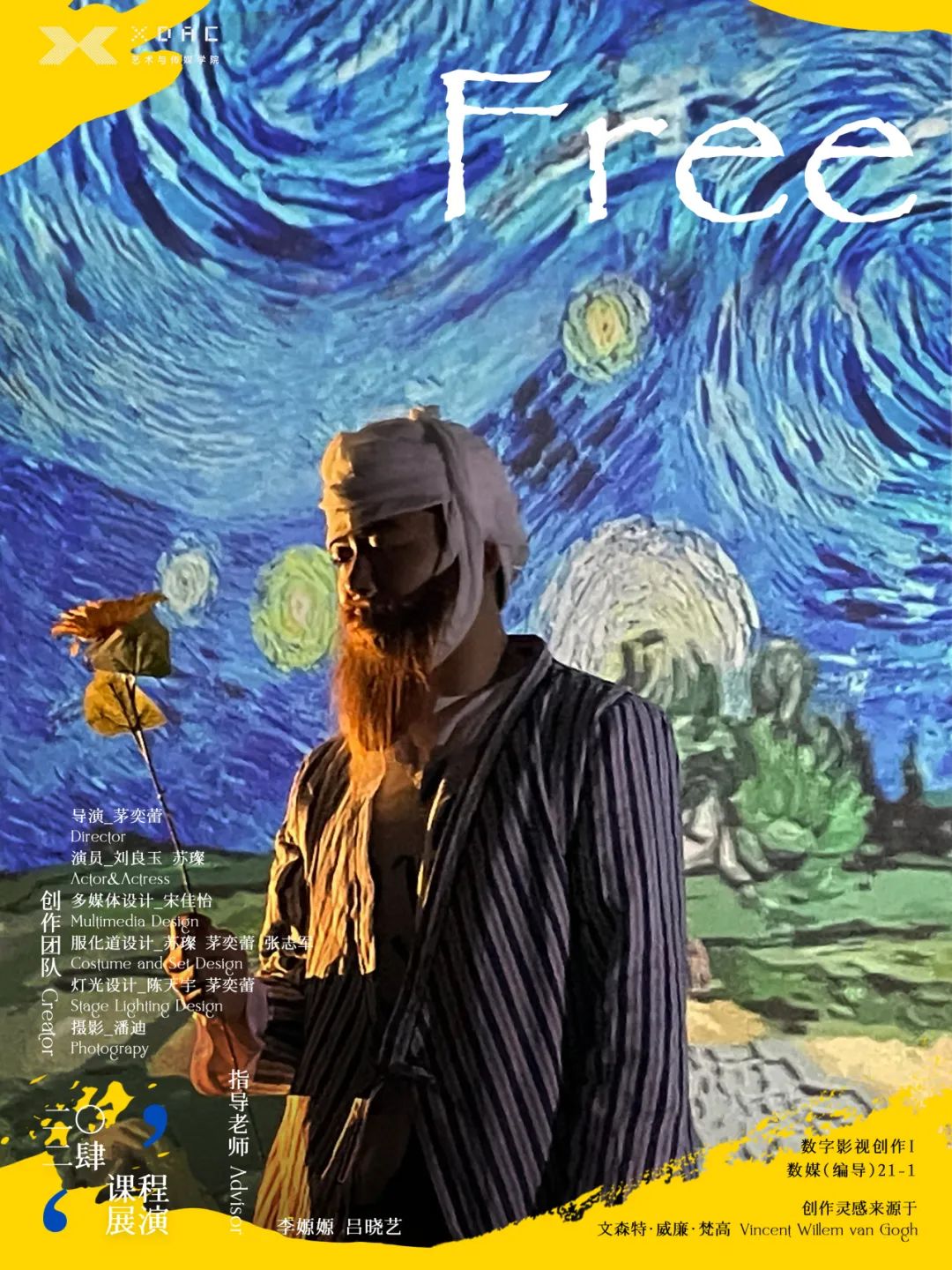

《FREE》

灵感来源于文森特·梵高的《欧韦教堂的灵魂色彩》。故事讲述了梵高因病入精神病院,一直进行着内心的挣扎,并逃离精神病院的故事。当他终于成功逃脱之后,映入眼帘的就是欧韦教堂——象征着救赎和信仰的地方。

03

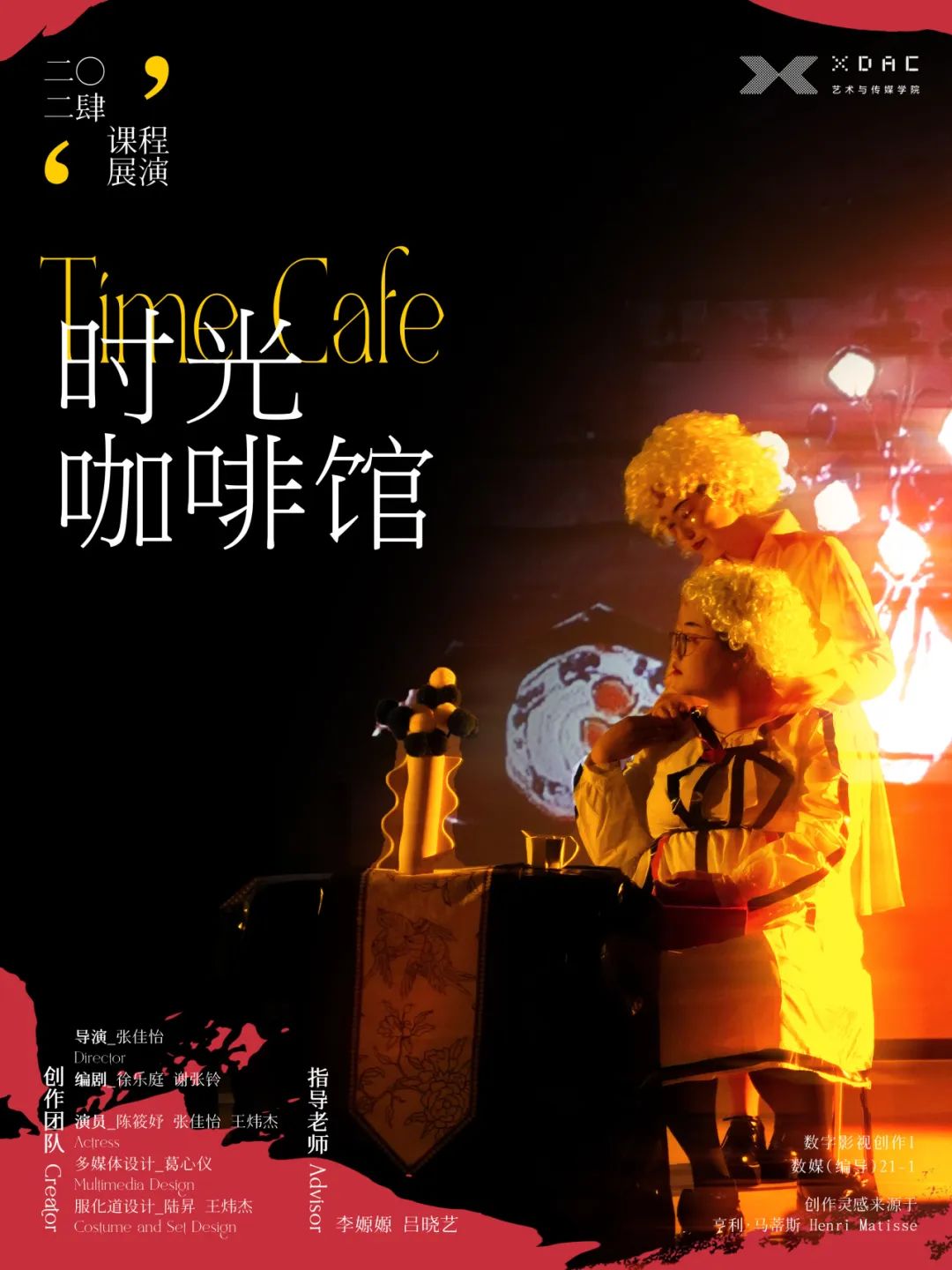

《时光咖啡馆》

灵感来源于亨利·马蒂斯的于1947年创作的《TwoGirls BlueWindow》。年迈失忆的老妇人,在一间似成相识的咖啡馆中,遇见了曾经年轻的自己,通过一系列的“巧合”,促使她们坐在一起并帮助年老的“自己”找回记忆的故事。

04

《平凡的下午》

灵感来源于乔治·邓禄普·莱斯利,他的作品多以轻松和浪漫的情怀为主。同学们也根据上述风格,创作出了一个简单温馨的故事:三个性格迥异的姐妹,在某个天气晴朗的下午,各自有着各自的烦恼和忧愁,却又互相关心和爱护。

05

《哥特式父女》

灵感来源于格兰特·伍德的《美国哥特式》,根据画作中女子和男子之间身份和关系的不确定性展开了合理的联想,将他们俩的关系定义为了一对父女,并抛弃了原画作中的严肃感,将剧本类型设定为喜剧。剧本的主要内容为一对生活中关系并不好的父女,女儿离家出走后遭遇了怪物袭击。父亲勇敢地击退怪物后,两人重归于好。

06

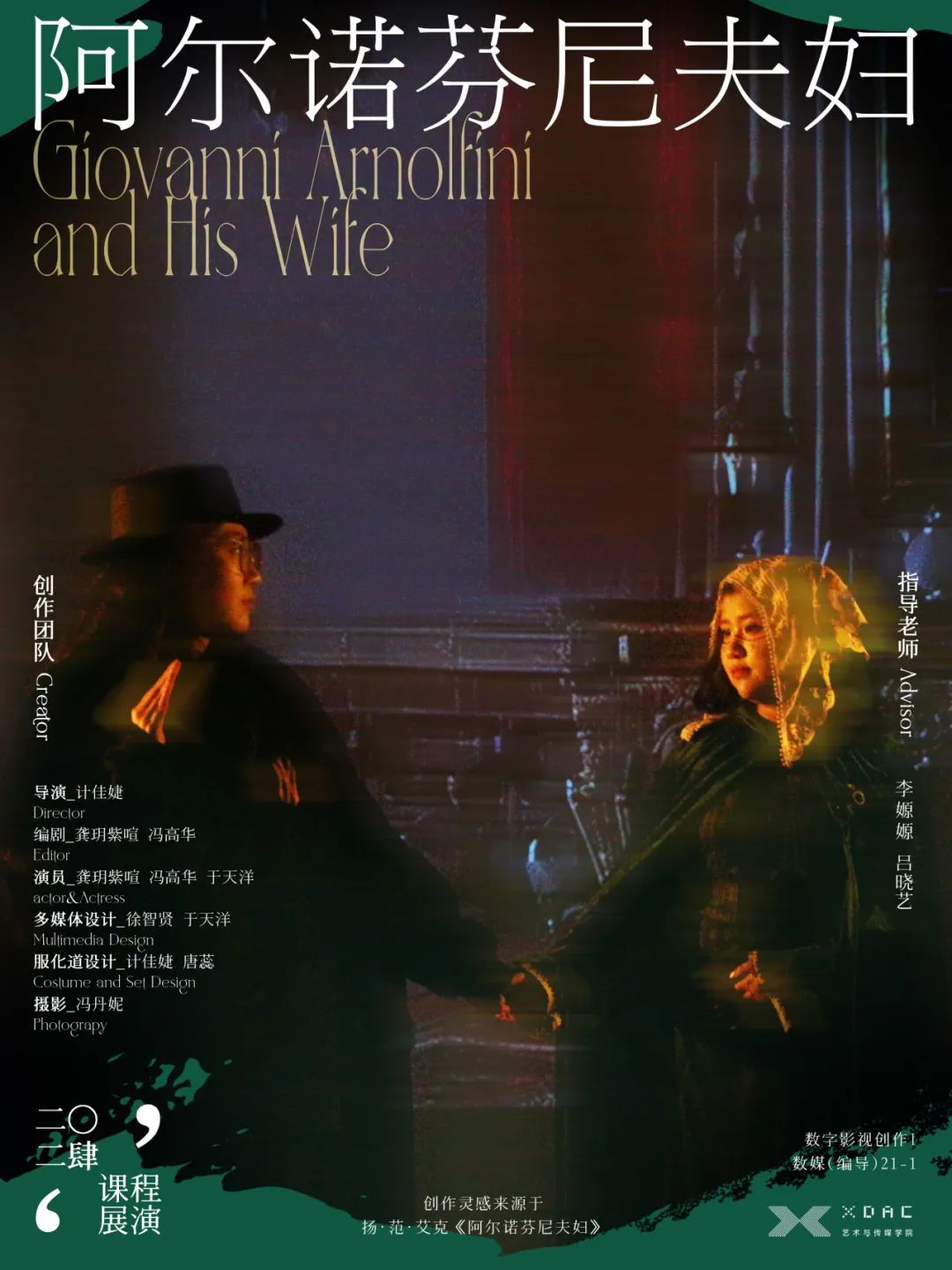

《阿尔诺芬尼夫妇》

灵感来源于扬·凡·艾克的《阿尔诺芬尼夫妇像》。同学们根据艺术评论家的解读资料,进行了二度创作:阿尔诺芬尼夫⼈是⼀个去世多年的⻆⾊,却因丈夫的执念将其做成了人偶,这也成为了全篇的⼀个恐怖因素,故事也由此展开……

07

《小提琴的一生》

灵感来源于马克·夏加尔的有关小提琴的系列绘画,创作出了《小提琴手的一生》。主人公的孩童时期,因小提琴的出现,照亮了他灰暗的童年。然而,到了青年时期,因一次演出的事故,重新开启了他悲惨的人生。时光流逝,当他已是一位年迈的老人时,他步履蹒跚、沧桑颓废,只有小提琴与他相伴。

08

《削水果的少年》

灵感来源于米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔的作品《削水果的少年》。少年每日都在集市售卖水果,经常遇到形形色色的顾客。有一日他做了一个奇幻的梦,梦中水果复活变成了曾经的顾客们……

—END—

策划:数字光线教研中心

撰稿:李嫄嫄吕晓艺

排版:李嫄嫄曾维栋

审核:靳雄